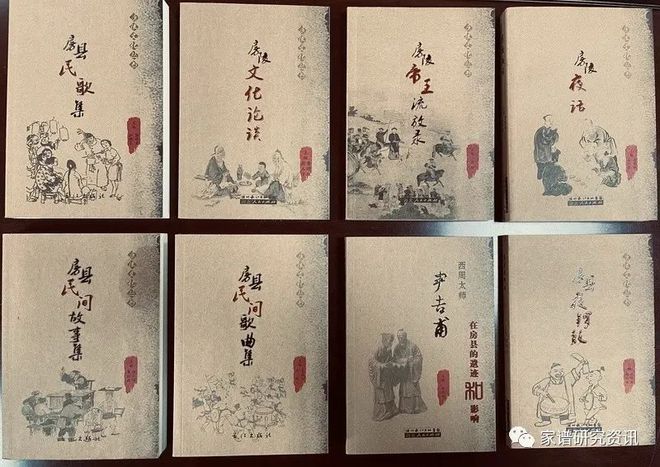

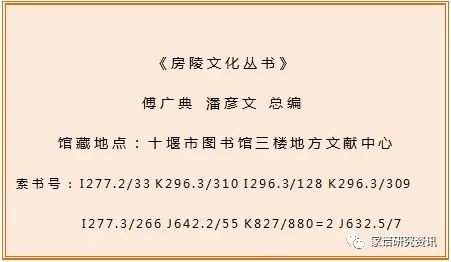

房陵文化丛书

发布时间:2022-12-20 浏览量0次

序 言

房陵多为古人知,鲜为今人晓。问题在于房陵被现代文明所淡忘。起码我是这样认为。

依历史沿革房陵是房县的古称,但是历史上房陵或县或郡,为郡时地城范围超过整个鄂西北,神农架、保康和陕西安康都在房陵辖境里。房陵处于黄河文化和长江文化这两大文化体系的交汇地带,文化的地理范围更是鄂西北所不可能框定的。就是这样一个地理的、历史的、文化的房陵,在地域文化学上有着鲜为人知的独特而重大的价值。2004年10月,“房陵文化”概念的首次提出、“房陵文化圈”的初步界定,经《湖北日报》和新华社等主流媒体发布后,引起一场规模不小的文化波澜,全国各大媒体竞相转载,北到《呼伦贝尔日报》、南到《云南日报》,都转发了报道,网站上关于“房陵文化”的文章最高达到2740篇。

史前,房陵是一片荒蛮之地。最早的人类是考古学目前能够证明的距今100多万年的“郧县人”。房陵地域环境具有4个特征:以高山盆地为主要地貌的地理特征;以山地型为主的综合型生产生活特征;以多部落、多氏族、多方国杂居为格局的社会特征;以王权末梢为区域情势的边缘特征。房陵早期人口主要是三苗部落,虽然有其他部族人口的迁入,但是由于通婚和历史等原因,我们可以将这个时期人口看作房陵的原始人口。房陵地域多部落、多方国,其中较大的方国是庸国和麋国,一个在房陵南端,一个在房陵北部,将房陵南北割据分辖。庸国起源于长江流域,糜国起源于黄河流域,这两个方国的文化分别属于长江文化序列和黄河文化序列。商周之后有中原部族迁入,自秦开始不断有移民进入,这些移民多为流放式移民、战乱式移民、逃亡式移民和迁移式移民。房陵文化的形成受黄河文化和长江文化的共同影响。房陵本在长江流域,但在屈家岭文化之前,房陵文化属于黄河文化序列,主要呈现龙山文化和仰韶文化特征。屈家岭文化之后,房陵文化主要呈长江文化序列的屈家岭和石家河文化特征。华夏部落征服三苗部落之后,黄河文化的影响再次加强,房陵文化虽然最终属于长江文化序列,但是有着明显的中原文化特征。

房陵文化具有多种文化成分。科学认定这些文化成分是科学认识房陵文化的内涵、特质和价值的关键。对于一种文化如何才能做到科学的认定呢?我认为起码应坚持这样5条准则:1、具有稳定的形态;2、具有独立的品质;3、具有深厚积淀和持久的传承能力;4、具有一定的认同空间;5、具有完整的体系。根据这样一些准则,房陵文化的主要文化成分大致可以认定为4种,即我在《房陵文化的构成、价值及其圈层》(《民间文化论坛》2005第一期)一文中论述的那4种文化成分:神农文化、巴山文化、诗经文化和流放文化。神农文化是房陵文化的根基。相传炎帝在这里“斫木以耜、揉木为耒”开创了农耕文明,在神农架搭架采药开创了医药文明。巴山文化不是整体意义上的巴山文化,而是大巴山东端房陵地域的巴山文化,包括历史文化、传统文化和民间文化,是蕴涵着秦文化、楚文化、巴文化和秦楚文化、秦巴文化、巴楚文化的巴山文化。诗经文化产生于西周时期,发育成熟以《诗经》完成为标志,历时500年。西周是中国历史上第一个注重文化和文学的朝代,周室的采诗制度和献诗制度是紧傍王畿有着好歌传统的房陵成为风采之地。周室有位太师叫尹吉甫,是房陵人,家在今天房县青峰镇。《诗经》里有他的《大雅?丞民》和《大雅?嵩高》等5首诗作。他是诗经文化形成的具有特殊作用的人。流放文化是房陵文化中最具文化意义的部分。房陵是中国历史上年代最早、规模最大、历史最长的流放地。与其他流放地相比,被流放到这里的人数最多、品级最高,基本上就是王室的帝王流放地。从秦朝到明朝的1900年里,有14位帝王或帝王的亲信被流放到这里。秦朝时长信侯嫪毐的门客和党羽4000户、吕不韦的门客和党羽一万户被流放到这里。当时整个中国只有2900万人口,一个荒僻的房陵县有多少人口是可想而知的。如此之多的人口流放到这里,意味着什么?我曾多次说过,这不单单是人口的流入和徙入,更是文化的介入和植入。唐中宗李显被流放到这里长达14年之久,至今在房县依然可以看到或感受到李显时期的文化遗存。纵观历史,如果说周室持久地到房陵采风活动是宫廷文化与民间文化在房陵的第一次融合,那么秦朝嫪毐和吕不韦的门客及党羽被流放到房陵、唐朝的李显被流放到房陵的时期,则是宫廷文化和民间文化在房陵的第二和第三次融合。还有一些侯王被流放到房陵的事件,也可以视为宫廷文化与民间文化的融合。宫廷文化与民间文化的融合,是房陵文化的重要特质。

房陵文化的“出土”,是一个重大的发现。国家文化部、中国民间文艺家协会给予了极大关注,中国地域文化研究会将房陵文化研究作为全国地域文化研究的重点课题,并多次在相关的国内、国际学术研讨会上推介。湖北省文艺家协会将“房陵文化”列为全省民间文化遗产抢救工程重点项目,并和十堰市民间文艺家协会多次地持续不断地对古房陵地域进行综合考察,摄制5集文献性系列电视专题片《房陵》;湖北省文联一直把房陵文化的发掘与保护作为中心工作。

房陵文化的发现、认知和认定,肇始于房县。房县县委县政府高度重视,时任县委书记的张维国给予了积极的支持。此事得益于记者袁正洪的前期考察和倡导,得益于十堰市民间文艺家协会主席潘彦文、副主席李相斌的专程考察。房县有关部门的领导和文化工作者不辞辛苦,踏遍房县的山山水水、村村寨寨。民间歌手和故事家用他们的歌声和讲述,展现房陵文化的历史渊源和深厚底蕴。现在房陵文化的发掘和保护工作全面展开,也取得了一定成果。

房陵文化的认定和房陵文化圈的界定,本身就是一个大的学术成就,这将是被历史留住的一笔。我们现在做的是意义深远的工作,是急功近利行为所无法比拟的工作。这套《房陵文化丛书》是集房陵文化之大成的多卷套大型丛书,它的出版不仅是汇集房陵文化的发掘成果,也是房陵文化的传承和对其保护的具体实践。在经济一体化、文化全球化的大趋势里,国家和民族的文化传承和文化安全面临着挑战和危机。国家和民族不同,不是经济的不同,而是文化的不同。文化是国家和民族之魂。我们希望房陵文化的发掘和研究能够为应对这种挑战和危机做出有益探索,为国家和民族的发展和繁荣作出积极的贡献。这是我们出版《房陵文化丛书》最后目的和期盼。

傅广典 中国地域文化研究会主任、湖北省民间文艺家协会主席

2006年9月 武昌东湖